トピックス

医院の歴史

昭和初期の当医院

前院長時代の診療科は「内科・外科」、その前(現院長の祖父)は、「産婦人科」も兼ねていたとのこと。

写真の建物は、昭和初期の建造物で、当時はハイカラな建物だったようです。

歴史的建造物としての保存要請もありましたが、平成7年に惜しまれつつも取り壊しをいたしました。

古くは、鍋島御殿医の象徴としての「赤門」が医院前にありましたが、

自動車時代が到来し、患者様が車で門をくぐることに不便が生じたため、

前院長時代、北鹿島小学校に保存をお引き受けいただきました。

今でも下河辺の赤門は、北鹿島小学校の玄関として大切に保存・使用いただいております。

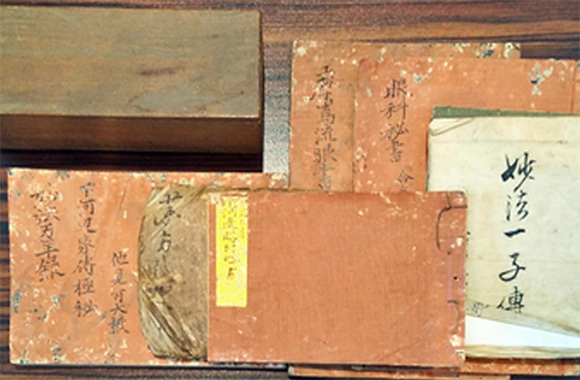

受け継がれた数々の医学資料

当院には、代々受け継がれてきた手書きの書物があります。

眼科領域における手引書であると思われます。

昔の文字や表現で書かれており、解読は困難です。

もちろん医学の技術としては、現在利用できる手引書ではありませんが、

当地において、人々の目と視力を守るため、日々診療に励み尽力する姿勢は、昔も今も同じです。

脈々と受け継がれたもの、それは書物という物的なもののみならず地域医療に根ざし、

貢献したいと思う『志』だと思います。

和紙に筆で書かれています。

和紙は変色しています。

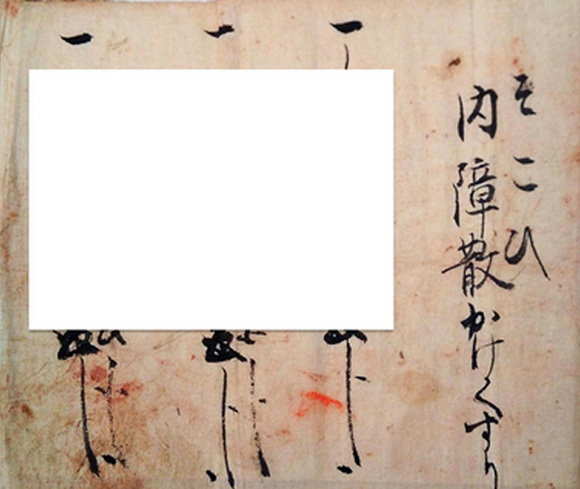

白内障の目薬調合の材料と、その分量だと思われます。

何が使われていたのか、誰がどのように作っていたのか、大変興味深い資料ではありますが、読むための知識を持たず、どのページもほとんど解読できないのが残念です。

ご自身で調合する方が出ない様、材料部分は隠しています(笑)。

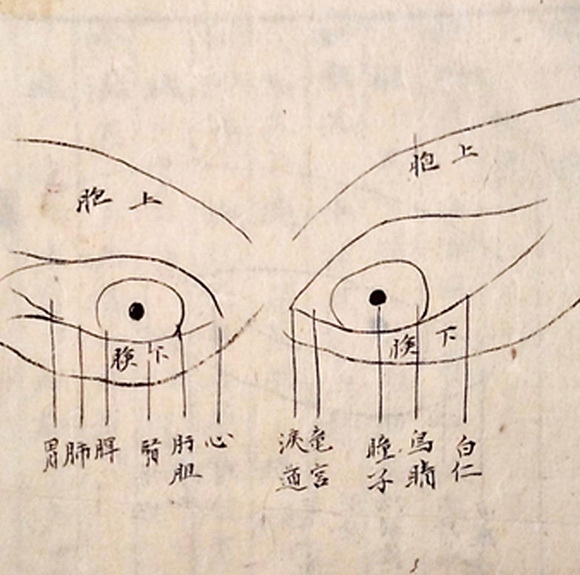

目の絵と、部分の名称であると思われます。

現在とは呼び方が違うようです。

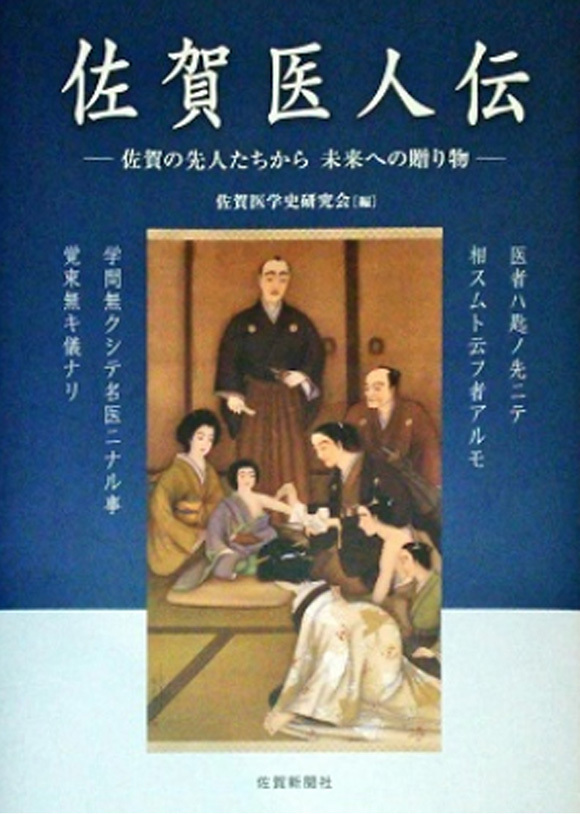

「佐賀医人伝」に掲載

幕末・明治期の佐賀の医人120余人のうちの一人として、当院院長の先祖である下河辺俊益(鹿島藩眼科医・蘭方医1822〜1863)が紹介されました。

当院は鹿島のこの地にて、長きに渡り地域医療に貢献しております。

2025.7.16

建物北側に広い駐車場を増設いたしました。出入り口を広く設けておりますので、 これまでの南側駐車場より出入りがしやすいと思います。